发布时间:2024.10.11

发布人:

阅读量:

全身都是白白净净的

但脖子上总有一层黑色“污垢”

事实上

这还真不是没洗干净

而是可能得了一种病

那么

脖子后面黑黑的到底是什么?

变黑的皮肤还能恢复吗?

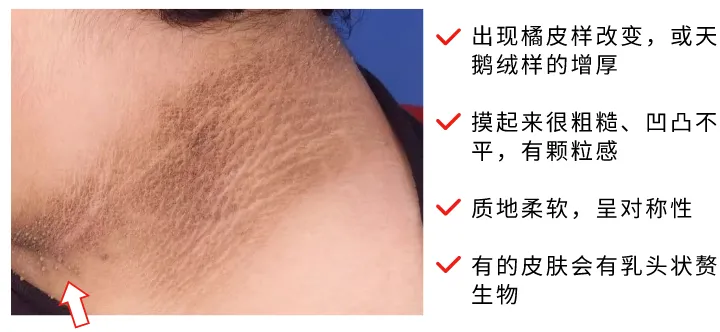

你仔细看一下,身上总洗不干净的地方,是不是还有以下特点:

皮肤出现天鹅绒样增厚

质地柔软

呈对称性

摸起来很粗糙

如果被说中了,那你千万得重视起来,因为很可能是黑棘皮病。黑棘皮病又称为黑色角化病,一般对称分布,表现为皮肤色素过度沉着、角化过度、天鹅绒样增厚,受累部位还可能出现皮赘。最常见的受累部位包括颈部背面和两侧、腋窝及腹股沟等皮肤皱褶处。

黑棘皮病的诊断主要依据体格检查、实验室评估,包括葡萄糖/胰岛素代谢情况,女性雄激素水平评估以及组织活检。组织学检查可能发现包括角化过度、表皮乳头状瘤病和黑素细胞数量增加。

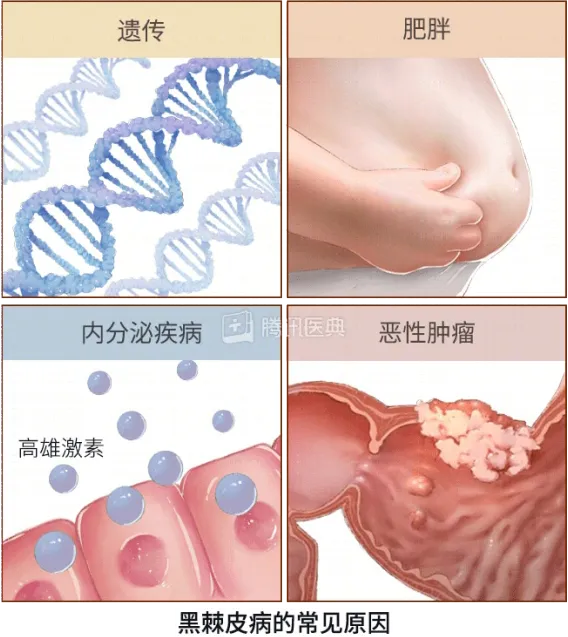

黑棘皮病产生与是否爱干净没有必然联系,黑棘皮病主要是由某些刺激表皮角质形成细胞和真皮成纤维细胞增殖的因素引起。根据其病因不同,主要分为以下几种类型,各型的皮疹基本相同,但严重程度及受损范围有所差异。

01假性黑棘皮病

又叫肥胖型,是最常见的类型,好发于肥胖者,主要与胰岛素抵抗有关。体内显著升高的胰岛素促进皮肤增厚、角化、变黑,出现黑棘皮病的特征性皮损。

02真性黑棘皮病

又叫良性型,与遗传有关,发生于婴儿期,或在儿童青少年成长过程中出现,一般皮损较轻,青春期后可逐渐消退。

03恶性黑棘皮病

主要是肿瘤分泌的刺激因子所导致,常见于中老年人,一般不肥胖,多发生在不典型部位,比如口腔、手掌和足底,它最常与胃肠道腺癌相关,通常皮损较严重,范围较广,变化迅速,颜色较深,并可伴有严重的瘙痒。

04药物引起的黑棘皮病

有些药物会导致高胰岛素血症,如糖皮质激素、注射胰岛素、口服避孕药、烟酸、蛋白酶抑制剂、生长激素等,一般皮损会随着停药而消失。

05遗传型黑棘皮病

一种罕见的遗传常染色体显性疾病,可发生在任何年龄,与内分泌疾病无关。病变常是单侧的,好发于脐周、背部和大腿。

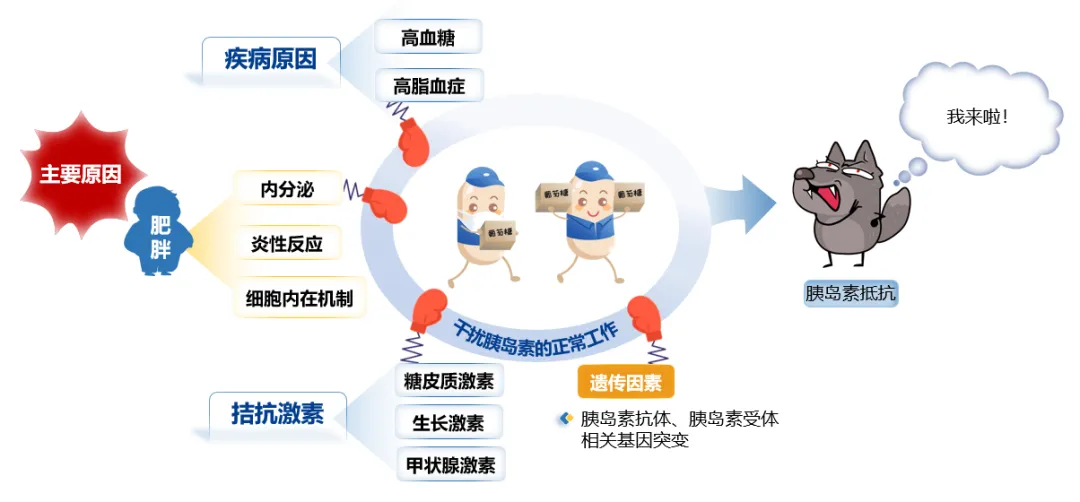

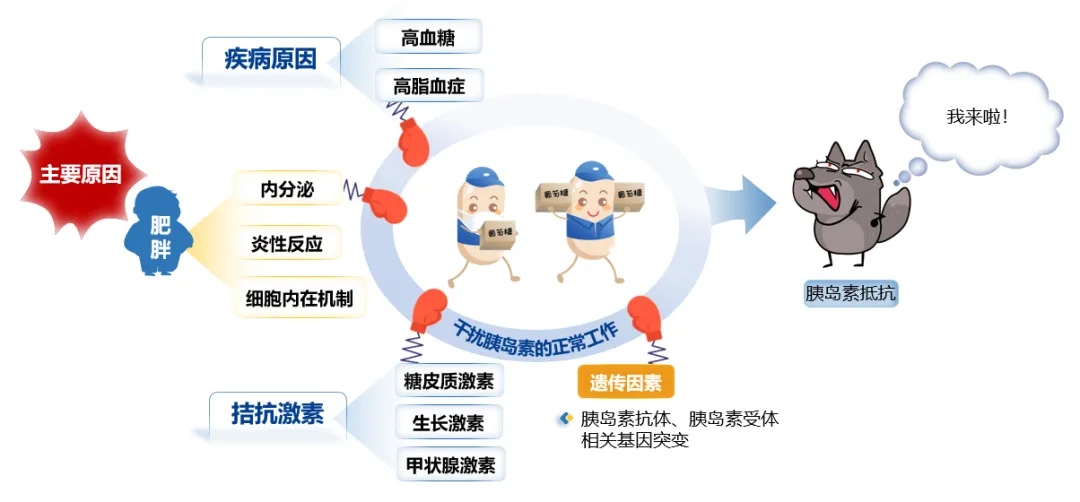

黑棘皮病的发病机制尚未完全明确,目前最主要的共识是与胰岛素抵抗有关,高胰岛素血症可通过直接和间接途径诱导黑棘皮病。显著升高的胰岛素能够直接激活胰岛素依赖的角质细胞及成纤维细胞表面的胰岛素样生长因子1受体。另外,还可以间接增加循环中的游离胰岛素样生长因子1,从而导致皮肤角质形成细胞及成纤维细胞过度增殖,色素沉着,形成黑棘皮病特征性的皮损。

胰岛素抵抗是引起2型糖尿病的主要病理生理机制之一,是指胰岛素的靶器官或组织(如肝脏、骨骼肌和脂肪等)对胰岛素的敏感性及利用率下降,使胰岛素不能发挥维持血浆中葡萄糖正常浓度的作用,也可以理解为机体对高血糖的适应性降低。虽然胰岛素抵抗不一定全部都会发展成为糖尿病,但是需要警惕糖尿病的发生风险,因此,出现黑棘皮病时,需警惕机体已出现胰岛素抵抗或血糖升高。

超重、肥胖

肥胖是胰岛素抵抗的主要原因之一,尤其是腹型肥胖危害更大。

不良生活习惯

高糖、高脂饮食摄入和缺乏运动可导致肥胖和脂肪堆积,进一步诱导胰岛素抵抗的发生。

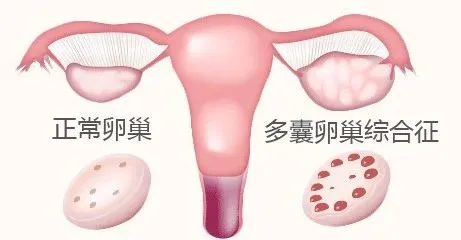

激素水平变化

某些激素的失衡也可以导致胰岛素抵抗。例如多囊卵巢综合征(PCOS)患者中,雄激素水平升高,可能对胰岛素的正常功能产生负面影响,导致胰岛素抵抗。

遗传或基因突变

有些人可能携带与胰岛素信号通路相关的基因突变,使他们更容易发展为胰岛素抵抗。

其他因素

慢性低度炎症、少肌、压力、某些药物等,也可导致胰岛素抵抗。

如果是与肥胖相关的黑棘皮病,随着体重下降,胰岛素抵抗改善,皮损可逐渐消退。局部治疗可选用缓解皮肤角化的药物,如维生素D3衍生物;促进皮肤修复药物,如水杨酸、维A酸软膏;或者减轻色素沉着药物,如鱼肝油软膏或氢醌乳膏。

但是,如果是恶性黑棘皮病,则需要查明导致该疾病的肿瘤,皮肤会在成功治疗相关肿瘤后会得到改善。然而,恶性肿瘤常常发现时已处于晚期,因此,恶性黑棘皮病往往预后不佳。

✦ 肥胖人群应科学合理饮食,适量运动,降低体重;

✦ 规律的生活作息,不熬夜、戒烟酒;

✦ 在医生的建议下使用药物,尽量避免不适当使用激素类药物等;

✦ 保护皮肤,外出时注意防晒,避免用力抓挠皮肤。

以上仅作为科普知识

不作为具体诊疗意见

-End-

(本文转载自武汉协和医院官网)