发布时间:2025.08.15

发布人:

阅读量:

夏夜的风刚带来一丝凉爽

耳边就响起熟悉的“嗡嗡”声

这大概是每个夏天最让人崩溃的瞬间

明明和别人并排坐

蚊子却专挑你下嘴

好不容易睡着

腿上却被叮出一串“红包”

最近由蚊虫叮咬传播的“基孔肯雅热”

更让人望“蚊”色变

蚊子为何独独咬你?

防蚊止痒的正确做法是啥?

请听协和药师揭秘

——如何筑起“隐形防蚊盾”

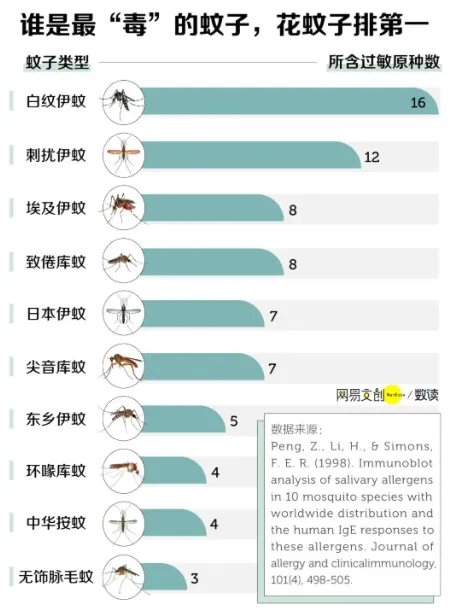

蚊子叮咬看似随机,实则目标明确。它们主要依靠二氧化碳、热量、气味(汗液中的乳酸、尿酸、氨等化合物)和视觉线索寻找目标。

图片来源网络

这些人都是蚊子的心头好

01爱出汗的人

图片来源网络

运动后产生的乳酸、氨等物质,以及皮肤上的细菌分解汗液产生的气味,都是蚊子的“美食地图”。如果恰好不爱洗澡?那恭喜,蚊子可能已经给你打了“五星好评”。

02 代谢快的人

图片来源网络

每分钟呼出的二氧化碳越多(比如孕妇、小孩),越容易被蚊子“侦察到”。

03 体温高的人

皮肤温度较高的部位,如颈部、手臂和腿部,会散发出更多的热量和挥发性物质,吸引蚊子前来“光顾”。

04 穿深色衣服的人

蚊子喜欢在阴暗处活动,黑色、深蓝色衣物会吸引它们降落。

这种说法不靠谱!

所谓的“血型说”(例如O型血更招蚊子)缺乏可靠的科学研究支持,不应作为判断依据。个体差异主要源于上述生理和外在因素的综合作用。

01熏艾草

效果短暂,隐患难消

图片来源网络

艾草燃烧时的烟雾确实能暂时驱散蚊子,但烟雾散去后,蚊子会“卷土重来”;而且长期熏烟可能刺激呼吸道,对婴幼儿、哮喘患者不友好。不推荐作为主要或唯一防蚊手段。

02花露水 成分关键,功效有限

图片来源网络

大部分传统花露水主要成分是酒精、薄荷脑、冰片等,提供清凉感缓解叮咬后瘙痒。市面上部分宣称有驱蚊效果的花露水,可能添加了少量驱蚊成分,如避蚊胺(DEET)或驱蚊酯(IR3535),但这些成分的含量相对较低,防蚊效果有限。

03风油精 止痒有余,防蚊不足

图片来源网络

风油精里的薄荷脑、樟脑能带来强烈清凉感和轻微刺激,暂时缓解瘙痒。同时,风油精的清凉气味可能会掩盖人体散发的其他气味,从而在一定程度上减少蚊子的叮咬,但这种效果并不稳定,且持续时间较短。大面积使用可能刺激皮肤,不能替代专业驱蚊剂。

04口服维生素B 无效防蚊,风险犹存

图片来源网络

很多人说“吃维生素B后汗液会散发蚊子讨厌的味道”。真相是口服维生素B1(或B族)并不能改变体味或释放驱蚊物质,无法有效防止蚊虫叮咬。摄入过量还可能带来健康风险。

真正有效的驱蚊产品,其核心是含有特定浓度、经过安全性和有效性评估的驱蚊活性成分。

避蚊胺(DEET)老牌“金标准”

强效广谱(对蚊、蜱、蠓等均有效)且持久,但可能刺激皮肤或黏膜、腐蚀塑料,婴幼儿及孕妇需严格限制浓度。

派卡瑞丁(Picaridin)新型“温和派”

无味低敏不伤衣,孕妇及儿童(≥2月龄)适用(遵循说明书)。合成工艺复杂导致价格较高,低浓度时防护时效显著缩短。

驱蚊酯(IR3535)敏感肌优选

温和、低刺激性,安全性高,常用于儿童产品(国内说明书多限定≥6月龄使用)。但有效时间通常较DEET和派卡瑞丁短一些,需频繁补涂。

图片来源网络

柠檬桉叶油(OLE)天然但“不省心”

天然短期有效(2小时内),但致敏率高、挥发快,不推荐3岁以下儿童及哮喘者使用。

拟除虫菊酯类织物专用“杀虫剂”

如氯菊酯等,仅限织物(如衣物、蚊帐)使用,不可直接接触皮肤(可能引发皮炎),气雾剂可能刺激呼吸道。

并非所有人都适合使用任何驱蚊产品,以下人群需特别谨慎:

孕妇:优选物理防蚊(长袖衣裤、蚊帐);若需化学驱蚊,选用派卡瑞丁/驱蚊酯产品前必须核对说明书禁忌。

婴幼儿:2个月以下宝宝禁用避蚊胺,建议用物理防蚊(蚊帐);2个月以上儿童,请严格按说明书年龄限制和浓度使用。避免接触手、眼、口及伤口。切勿让儿童自己涂抹。

老年人:皮肤可能更敏感,建议选择刺激性小的成分如派卡瑞丁。注意阅读说明书,如有基础疾病,最好咨询医生。§

基础疾病患者:如有哮喘、过敏史等,使用前应仔细阅读说明书,必要时咨询医生或药师,特别是使用喷雾剂时,避免吸入。

紧急处理3步走

被蚊子叮后,红肿发痒是正常的!

这是免疫系统对蚊子唾液的“过敏反应”

❗❗ 别慌,这样操作:

肥皂水清洗:第一时间用碱性肥皂水清洗叮咬处,减轻炎症反应。

冷敷:用冰袋或冷毛巾敷于患处10-15分钟,减轻肿胀和瘙痒。

避免抓挠:抓破皮容易感染,万一抓破了,涂碘伏消毒,保持干燥;如果出现流脓、疼痛,及时就医。

止痒药物怎么选?

01外用药物

☑ 炉甘石洗剂:安全首选(孕妇儿童可用),收敛、止痒、保护皮肤。使用前摇匀。

☑ 弱效至中效糖皮质激素药膏:(如氢化可的松乳膏、丁酸氢化可的松乳膏)-适用于瘙痒、红肿明显的炎症反应。按说明书短期、小面积使用,面部、皮肤薄嫩处慎用强效激素。

☑ 抗组胺药膏:(如苯海拉明乳膏)-可止痒,但效果可能不如激素药膏,且部分人可能过敏。

☒ 不推荐:风油精/清凉油/花露水直接涂抹破损处-刺激性强,可能加重炎症

02口服药物

如果瘙痒严重,影响睡眠,可在医生或药师指导下短期服用抗组胺药物(如氯雷他定、西替利嗪等)。

如出现下述情况,请立即就医!

叮咬处出现大面积红肿、水疱、脓疱

出现全身症状:如发热、寒战、头痛、恶心呕吐、呼吸困难、心悸

怀疑被特殊毒虫(如蜱虫、隐翅虫)叮咬

叮咬部位在眼睛、口腔等敏感部位附近

瘙痒红肿持续加重或超过一周未缓解

尤其是发热、关节痛、皮疹

这些是基孔肯雅热的典型症状

一定要尽快就医

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒感染引起。大家也不用过度紧张,这种疾病主要是经伊蚊叮咬传播的急性传染病。

图片来源网络

基孔肯雅热的潜伏期为1~12天,常为3~7天。

其典型症状包括:

发热起病急,发热以中低热为主,部分患者可为高热,可伴畏寒、头痛、背痛、全身肌肉疼痛、畏光、恶心、呕吐等。热程多为1~7天。其中儿童多见高热,发热持续3-5天。

关节痛尤其手腕、手指、脚踝疼痛,为基孔肯雅热的显著特征可为首发症状,可能持续数周甚至数月,个别患者遗留关节功能损害。

皮疹多数患者在发病后2~5天出现皮疹。常分布在躯干、四肢、手掌和足底,也可累及面部,为斑疹、丘疹或斑丘疹。

其他可出现恶心、呕吐、食欲减退、头痛和肌肉疼痛等非特异性症状。

涂抹部位:暴露在外的皮肤(颈后、耳后、手臂、小腿踝部)。避免眼周、口唇、伤口、破损或敏感皮肤。衣物遮盖处不必涂抹。

图片来源网络

涂抹方法:先喷/涂在自己手心,再均匀涂抹于皮肤。避免直接向面部喷洒(可先喷手上再轻拍面部)。勿揉入眼口。

频率:根据产品说明和有效成分浓度、环境(出汗、游泳、擦拭)决定补涂时间。一般2-6小时需补涂。游泳、大量出汗或毛巾擦拭后需立即补涂。

图片来源网络

居家:紧闭纱窗纱门,彻底清除家中积水(花盆托盘、容器等),断绝蚊虫滋生地。

户外:穿着浅色、宽松的长袖衣裤,尽量避免在黄昏、黎明蚊虫活跃高峰时段于草丛、水边逗留。

保持个人卫生,勤洗澡,减少汗味。

图片来源网络

注意观察身体反应,如果被咬后出现严重红肿、水疱、发热、皮疹迅速扩散或呼吸困难等异常情况,应立即就医,排除过敏或感染可能。

以上仅作为科普知识

不作为具体诊疗意见

(本文转载自武汉协和医院官网)